有一個大學生快畢業了,想報考國外一個大牛導師的研究生,但是他上的大學二流,成績也二流,橫看豎看都不像能考上的樣子。但他并不甘心,居然想出了一個好主意。

那導師最近出版了一本學術書籍,這學生就拿著這本書去找自己的系主任:“主任,我最近在做一個學術研究,看了這本書有些地方不明白,您能和我講解一下嗎?”

那主任一看,這小子看的書這么牛,為了不在學生面前丟臉,他讓那學生先回去,苦苦研究了好幾天,才把那學生叫過來,不僅講了書的大意,還把書的一些不足也說了出來。

然后,這學生就給那個國外大牛寫郵件,你這本新書挺好的,但是我覺得有些地方存在改進空間,然后噼里啪啦一大堆,當然都是照搬系主任的話的。

那大牛收到郵件,一看就嚇了一跳,這個普通的中國大三學生,居然有這樣的思維深度,實在太不容易了,立馬回郵件還附上了自己的一些觀點。

然后,這學生又去找系主任:“主任啊,聽了您的指點,我覺得收獲很大,想出了一些觀點,不知道對不對...”然后把大牛的觀點再說一遍。

接著,系主任又冥思苦想了好幾天......這樣來來回回好幾次,無論是系主任還是國外大牛都覺得他是人才,他也順利申請到了那個國外大牛的研究生。

現在,很多人創業,都說自己沒人、沒錢、沒資源,但如果什么都有了,還要你來創業干嘛?

這個大學生的故事說明了一個道理,很多資源不一定要自己有,懂得“借力打力”,善于利用別人的力量,這樣可以大大加快你成功的速度。

馬云、馬化騰、李嘉誠...所有這些白手起家的企業家,其實都懂得這一個字:

借!

要想創業,最先利用的肯定是身邊親朋好友的資源,畢竟是我們最親近的人,一定要好好利用,不能浪費。

不多,我就借1萬!

當時,31歲的馬云辭去大學老師的工作,準備開拓互聯網市場,但自己的積蓄只有幾千塊,那怎么辦?

無奈之下,他只好找妹妹、妹夫、父母等人借了一萬多塊錢,加上自己的積蓄,湊夠了2萬元,這就是“中國黃頁”的第一筆啟動資金。

之后,馬云日夜推銷自己的“中國黃頁”,在為浙江外宣部做了一個網站之后,很快就紅火起來,這也才有了后來的阿里巴巴。

李嘉誠估計沒誰不知道的,他基本就是“華人首富”的代名詞,而他的事業,完全也是“借”出來的。

在創業之前,李嘉誠做過鐘表工、做過推銷員,李嘉誠積累了一定經驗,看著塑膠花非常流行,他也想著開一個廠子生產塑膠花。

然而,李嘉誠當時的積蓄只有7000港元,因此,他就問叔父李奕及堂弟李澍霖借了4萬多元,加上自己的積蓄,總共5萬余港元資本,在港島的皇后大道西,開設了一家生產塑膠玩具及家庭用品的工廠,這就是后來的“長江塑膠廠”。

長江塑料廠

除此之外,借錢起家的商界大佬可謂不計其數:

“經營之神”王永慶向父親借款200元創業;

“世界船王”包玉剛向朋友借錢買了條破船,開始自己的創業之路;

郭廣昌畢業之后,向親朋好友東拼西湊了3.8萬元,創立了一家調查公司,結果僅僅3年,這3.8萬就變成了1個億!

創業初期,錢不夠可以借,但如果公司運營出問題了,那就怎么都彌補不了了。

哪怕你再牛逼,一個人也不可能通曉所有領域,要想不把自己累死,就得學會經營人,讓人才為自己所用。

有句話說得好:

“失敗的領導以其一己之力解決眾人問題,而成功的領導則懂得集眾人之力解決企業問題。”

有人說,馬云就像劉備,看起來只會吹牛,一點實事干不了,卻有一大批猛人甘愿拜倒在他門下,為他沖鋒陷陣,打下一片江山。

蔡崇信,當時是瑞典一家投資公司的高管,當時年薪70萬美元,卻甘愿辭去工作投奔馬云,領著每月500元人民幣的工資,幫馬云開始組建公司。

作為阿里唯一一個具有國際法背景的人,蔡崇信為阿里員工普及了什么是“股份”、“股東權益”,又為18羅漢擬定了完全符合國際慣例的合同。

這樣子,阿里這家“公司”才有了最初的雛形。

后來阿里拿到高盛500萬美元和孫正義2000萬美元的融資,都離不開蔡崇信盡心盡力的幫忙。而且,又是蔡崇信融資了8200美元,阿里才有資源合并雅虎中國,構建淘寶網。

2014年馬云和蔡崇信

還有孫彤宇,馬云的工號是“1”,他的工號是“2”,此人業務能力極強,善于實際操作,阿里最早的盈利就是由孫彤宇的銷售團隊實現的。

還有關明生,此人之前一直是通用電氣的高管,加入阿里時已經51歲,他為阿里做了什么貢獻?“殺人放火、力挽狂瀾”。

當時,馬云對企業管理并不在行,拿到融資就到處砸錢,結果一到互聯網寒冬,公司幾乎要開不下去了。

這時候,關明生臨危受命擔任阿里COO,對阿里動了一番大手術,海外的辦事處和員工通通裁撤掉,國內的員工也裁減了一大半,上海總部搬回杭州。

這樣子,阿里巴巴每月的支出從200萬美元降到了50萬美元,阿里巴巴才得以在互聯網寒冬中存活下來。

之后,關明生又主導了阿里巴巴的價值觀塑造,后來膾炙人口的“獨孤九劍”、“六脈神劍”都是由關明生一手打造的。

關明生和馬云

除此之外,還有大家熟知的“18羅漢”,都是當時中國互聯網界一等一的人才。靠著這些精英們的合作,才能有現在的阿里巴巴。

從左往右:陳一丹、許晨曄、馬化騰、張志東、曾李青

1999年,馬化騰和同學張志東合資成立了騰訊,后來又吸納了三位股東:曾李青、許晨曄、陳一丹。這5個創始人的QQ號,據說是從10001到10005。

為了避免彼此爭奪權力,在創立之初大家就商議清楚:各展所長、各管一攤。

馬化騰出資最多,而且非常注重用戶體驗,能把復雜的事情簡單化,因此擔任CEO(首席執行官);

陳一丹是馬化騰在深圳中學時的同學,后來也就讀深圳大學,他十分嚴謹,卻又非常張揚,能在不同的狀態下激起大家的激情,因此擔任CAO(首席行政官);

而曾李青,性格豪爽,好交朋友,而且因為在電信系統工作多年,在電信圈有著各類資源,因此擔任COO(首席運營官),負責市場的開發和運營。

在這樣穩定的架構之下,騰訊得以迅速發展壯大,而且直到2005年,這5人的創始團隊還保持著這樣的合作陣線。

現在騰訊能做到如此龐大的規模,和當年創始人們的分工合作不無關系。

騰訊在香港上市,五位創始人合影留念

創業公司發展到一定時期,借點小錢已經沒啥用處了,這個時候就需要借助雄厚的資本,讓企業實現質的飛躍。

1999年,阿里巴巴拿到了高盛的500萬美元融資;2000年,拿到了軟銀的2000萬美元融資。

結果2000年互聯網寒冬來臨,很多互聯網公司一下子就垮了,幸虧阿里這邊還有軟銀投資的1000萬美元,靠著這1000萬美元,阿里足足撐了一年多,終于迎來了2002年正式盈利的那一天。

可以說,要不是這段時期軟銀的鼎力相助,阿里巴巴絕對成不了今天的阿里巴巴。

2004年,阿里第三次融資,從軟銀等風險投資商手中募集到8200萬美元,其中軟銀投資了6000萬美元。

有了這筆錢,阿里得以合并雅虎中國,靠著雅虎中國的資源,建立了淘寶,并很快就打敗了eBay。

馬云:借人情、借團隊、借資本,我樣樣都在行!

2001年資本寒冬,馬化騰的騰訊差點就熬不下去了。

當時的QQ是全中國最火的社交軟件,但不斷增長的用戶帶來的只有無盡的麻煩,因為這東西根本不賺錢,還要承擔巨額的服務器托管費用。

那時候,馬化騰每天一睜開眼睛,就要為錢操心。一位騰訊的老員工回憶,有一次早上去找馬化騰簽字,發現他蓬頭垢面,憔悴萬分,原來為了籌錢,他獨自一人在辦公室一坐就是一夜。

好不容易,馬化騰終于找到了投資人IDG和香港盈科,他們各出110萬美金投了騰訊20%股份。

可以說,要沒有IGD和盈科的投資,騰訊早已命喪于當時。

2003年,騰訊借力高盛劉熾平,在香港掛牌上市,通過上市騰訊籌資14.38億元,一時間造就5個億萬富翁和7個千萬富翁。

2017年,騰訊的股票一路走高,市值已經超過了4000億美元,而馬化騰也因此成為了亞洲首富。

借力者強,借勢者智。國家的重大戰略或者科技發展的風口,對企業家而言都是一次大的機遇。

如果你有犀利的眼光、緊跟時代步伐的勇氣,那你就能借環境之力,讓企業一舉成功。

魯冠球,中國汽車界的首富,身家高達515億元。創業之時他才24歲,而且還是個打鐵匠,但就是憑借著對國家政策的精準解讀,才有了現在的輝煌。

1969年,中央出臺文件,允許每個人民公社搞一個農機修配廠。當周圍的人還在觀望時,魯冠球就和其他6位村民湊了4000塊錢,辦起了公社的農機修配廠。

雖然當時只能做最初級的鐮刀、鋤頭、斧頭、柴刀等,但魯冠球的事業總算是開始了。

當年的寧圍公社農機修配廠

到了1979年,魯冠球的工廠已經做了10年,這段時間他什么都做,犁刀、鐵耙、萬向節、失蠟鑄鋼...但企業到底要專注于哪一點,連他自己都沒底。

直到1979年,魯冠球看到《人民日報》一篇社論《國民經濟要發展,交通運輸是關鍵》,判斷出國家將要大力發展汽車業,于是決定砍掉其他項目,專攻萬向節,并把工廠改名為蕭山萬向節廠。

萬向節,就是汽車傳動軸和驅動軸的連接器。魯冠球的判斷果然沒有錯,此后中國汽車業不斷發展,萬向節供不應求。

萬向節

此后,從萬向節開始,魯冠球專注于打磨汽車零件,企業也乘著國家戰略的春風,越做越大,產品還走向了全球各地,現在在美國制造的汽車中,每兩輛就有一輛使用萬向制造的零件。

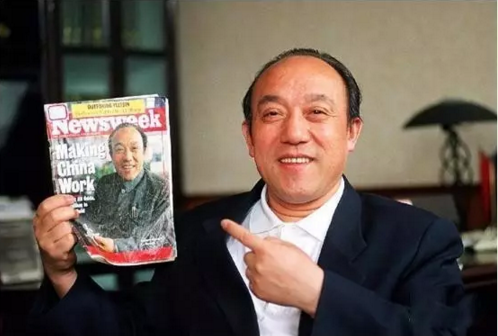

吳仁寶后來還登上了美國《新聞周刊》封面,成為繼鄧小平之后第一個登上《新聞周刊》封面的中國人

當年,吳仁寶帶著華西村民一路走來,把村子做成了有名的“天下第一村”,秘訣就是——看《新聞聯播》。

吳仁寶有個習慣,每天雷打不動看《新聞聯播》,1992年2月,他看到新聞里不斷在播鄧小平南巡講話,他覺得有大事發生,一直反復揣摩。

直到當年凌晨2點,他恍然大悟,并在3點召開經濟會議,并喊出石破天驚的四個字:“借——錢——吃——足!”

原來,吳仁寶分析,小平南巡勢必會讓市場經濟快速發展,經濟一起,原材料必漲,于是,吳仁寶決定拼命借錢,猛吃原材料,狠“賭”一把。

當天開始,華西村狂借2400多萬,瘋買上萬噸鋼坯、上千噸鋁錠,把倉庫全堆滿。當大多數人還不明所以時,全國迅速掀起建設熱潮,一切不出吳仁寶所料,原材料很快狂漲數倍。

就這樣,華西村的經濟從此躍上了一個新高度,成為了億元村,之后又向十億村、百億村的目標一往無前。

后來有人打趣:“吳仁寶看了一次《新聞聯播》,就賺了1個億啊!”

不是沒資源

關鍵看你怎么整合

說到這里,或許你已經明白了,成功的關鍵就在于一個字——借。

很多億萬富翁白手起家時,都是靠借人情、借團隊、借資本、借政策,登頂事業的珠峰!

借人情:向親朋好友借錢、借資源,開始自己的第一次創業,挖掘自己的第一桶金;

借團隊:利用好團隊里不同人的特長,集眾人之力解決企業問題;

借資本:有了資本的助力,企業才能實現質的飛躍,甩開對手上升到新的層次;

借政策:依托國家利好政策,借趨勢之力實現騰飛。

猶太人常說:“借別人的母雞來下蛋”,畢竟自身的資源是有限的,大佬們的訣竅,其實還是在于自己的資源整合能力。

只有突破自身條件,整合資源,才能實現資源的最優利用,才能讓你離成功更近一步!

就像首富比爾·蓋茨說的那樣:“任何一個聰明的企業家都善于借助別人的力量,這樣可以大大加快你成功的速度。”

| Copyright © 2008-2013 www.fjdsappcdn.com. All Rights Reserved 商丘邀伴旅游 版權所有

郵編:476000 [豫ICP備12024955號] 統一社會信用代碼:9141140277085650XB 旅游許可證號:L-HEN14022 經營范圍:旅游業務及互聯網銷售 投訴電話:0370-3289679 |