作者袁南生,曾任中國駐孟買總領事,今任外交學院黨委書記兼常務副院長。他用自己在印度的親身經歷,以外交家獨到敏銳的眼光,告訴我們印度的“真相”——別看不起印度,在某些地方,印度比中國好多了。

不少國人對印度的印象停留在”窮、亂、差、慢“上,然而事實真的是這樣嗎?作者袁南生,曾任駐印度孟買總領。

中印最近幾十年發展都很快,中國因成為世界第二大經濟體而為世界矚目,印度也因快速發展而成為“金磚國家”之一。中國在許多方面較印度先進得多,例如,2012年中國GDP約8.3萬億美元, 實際增長率為7.8%,印度則為1.8萬億美元, 實際增長率為5.3%。

印度整體落后于中國至少20年。11年前,我任駐印度孟買總領事時,不少印度朋友就已對我明確表示看到了這一點。

但是,多年來,印度在發展速度和水平上一直是僅次于中國的國家。不少國人對印度發展中的積極面看得不夠,對消極面看得過重,簡單地用“窮、亂、差、慢”看待印度,這明顯不符合事實,不利于我們保持清醒的頭腦。筆者根據自己的所見所聞,換個角度對印度談幾點看法。

窮而不苦

印度人均GDP比中國低得多,與中國相比無疑要窮得多,但印度人不覺得苦,幸福指數非常高。民意測驗表明,相信有來生的印度人90%以上希望來生還是印度人。

為什么會這樣?

一是印度開國時就實行全民公費醫療。這一福利甚至延伸到在印度的外國人。我在孟買時的同事、駐孟買副總領事的女兒不慎受傷,送往醫院治療完畢,分文未交,簽字就行了,原因在于這是一家公立醫院。

二是印度對教育的投入一直占GDP的4%以上。

我在印度工作時,公立大學特別是新德里大學、尼赫魯大學這樣著名的公立大學,學生幾乎不用交費,學校管食宿,一年學費、吃住加在一塊,只合人民幣1600元左右。即使是私立大學,學費也不太貴(外國學生攻讀碩士學位的學費、食宿費總共6000美元)。完全靠學費學校根本辦不下去,錢從哪里來?來自于社會的捐款。

三是國家在法律上盡可能促進社會公正。1950年印度憲法頒布,其中一個主要精神是法律面前人人平等,不能有任何歧視,不能在種姓上有任何的區分和區別對待。因此,即使是新德里大學這樣的名牌大學,也必須留出10%以上的名額專門招收“賤民”學生。

再比如,印度法律規定:有多少殘疾人,公務員中就必須為他們保留相應比例的名額;卡納塔克邦有7%的殘疾人,因此給殘疾人保留7%的公務員名額。

印度整體上雖窮,卻能關注弱勢群體的利益。

例如,除了電影、馬戲,印度其他演出都是免費的,不少劇場只有發票窗口,沒有賣票窗口。我曾在印度欣賞過維也納交響樂團、莫斯科芭蕾舞團、南非歌舞團和其他許多演出,包括印度歌舞的演出,與其他觀眾一樣,從來都是憑領的票入場。孟買10多個劇場常年免費演出,主要由企業和政府買單。

印度公立學校的學費便宜得不可思議,實際上等于是免費教育。

例如,公立中小學校每生每月學費平均僅40~50盧比 (約合人民幣8元),印度90%以上的中小學生在公立學校就讀。來自窮困地區的大學生一般都有助學金。

印度生活用水、辦公用水沒人裝水表,也沒人收水費。我在孟買的辦公室也好,家里也好,同印度人一樣,只管用水,不管交費。印度還有個奇怪規定:農民可隨便進城,在一個地方住了30年以上,這個地方就屬于你。所以印度的城市里有大片貧民窟,這是由于城鄉沒有隔斷。對于進城的農民,政府提供醫保和幾乎免費的義務教育等。媒體上經常看到關于印度富人施舍的報道。

印度富人樂于行善,最大的私人財團“塔塔集團”形成了贊助慈善事業的機制,印度首富普萊姆基一個人贊助辦了100所學校。2003年,印度撒哈拉集團董事長羅易的長子舉行婚禮時,為101對無錢辦婚禮的新人舉辦了集體婚禮,并贈給他們20萬盧比的支票。第三天,小兒子也舉行訂婚儀式,又向14萬窮人免費發放了食品。

為什么印度人窮而不苦?

這同印度文化主要是宗教文化有關,同印度文化是苦感文化有關。如果說西方流行罪感文化,認為人生來是有罪的,每個禮拜要到教堂去贖罪;中國流行樂感文化,相信“對酒當歌,人生幾何”,“莫使金樽空對月”;印度則流行苦感文化,認為人越受苦,精神越升華,離神就越近,來世也就越幸福。正因為印度倡導苦感文化,所以直至現代,大多數人仍奉行素食主義,同時不斷有人加入到苦行僧的行列中。

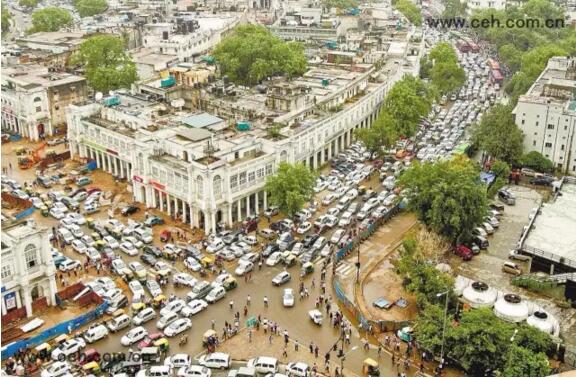

雜而不亂

印度與中國都是文明古國,但印度比中國要雜得多。大一統的中國可以用一個“統”字來描述,反之,可以用一個“雜”字描繪印度。自秦漢以來中國一直是中央集權專制,印度卻從未出現過中央集權王朝。

印度所在的南亞次大陸是多種族、多語言、多宗教、多種姓的社會多元化地區,在歷史上,除孔雀王朝(大致與中國秦朝同時代)和莫臥爾王朝(與清朝大體同期)曾短暫實現次大陸基本統一外,其余絕大部分年代處于邦國林立的分裂狀態。

即便在短暫的統一時期,地方對朝廷也只是臣服和進貢的關系,中央對地方也未實行過郡縣管理。在漫長的古代社會,是頗有張力的印度教使得南亞獲得某種程度的文化統一。而政治統一則到了英國殖民統治時期才實現,自上而下的文官制度以及連接各地的鐵路和電報網絡催生了以“雜”為基本特征的現代印度。

印度的“雜”體現在語言上。印度是語言大國,據1962年人口調查的統計,印度人講的語言有1652種,印在鈔票上的官方語言有15種,每個邦又有本邦的官方語言。僅在孟買,大街上人們說的至少有26種語言,中小學生既要學全國通用的印地語,也要學英語和邦里的官方語言。印度的“雜”又體現在數百個政黨林立,無論國大黨還是印人黨,都得依賴地方小黨的支持才有可能在中央執政。

于是乎,印度政壇長期呈現“四兩撥千斤”、“小黨唱大戲”的局面,一批地方強人朝秦暮楚,縱橫捭闔,在全國政治中的知名度和影響力不斷上升,以至擁有呼風喚雨、與中央分庭抗禮之力。盡管這樣,印度總體上仍是雜而不亂,運轉有序。非暴力與不合作,而非大規模流血犧牲,使印度開國的成本在大國里面最低。

自印度獨立以來,從未發生過軍事政變。每次大選都有條不紊地進行,政府更替有序,與鄰國巴基斯坦形成鮮明對比。

印度管理成本很低,公務員與納稅人的比例是1:92。政府沒有自己的報紙,沒有會議室,沒有文山會海。

印度窮人盡管很多,卻基本上沒有拐賣婦女兒童現象,也沒有集體偷渡現象。盡管印度數億人口沒有脫貧,許多人露宿街頭,以乞討為生,但非法出境的案件不多。沒有人靠當蛇頭、做“人販子”為生。印度基本上沒有盜版軟件和光盤、假冒偽劣產品,假冒偽劣藥品不敢說沒有,但確實因少而難得發現。印度醫院用血靠捐獻,社會上有負責獻血的慈善組織,愿意捐獻者不乏其人。

醫院不買血,窮人也不賣血。印度貧富懸殊大,1400萬人口的孟買,竟有770萬人住在貧民窟,然而貧富如此兩極的印度,社會治安狀況總的來說卻不錯。游覽各地的廟宇名勝,游客一律要把鞋子脫了放在門口,但不論什么樣的名牌鞋也絕不會丟失。

印度火車常常人滿為患,但沒有票販子,也沒有假票。火車即使已經開動,你如果沿月臺追趕,車上會伸出許多雙手拉你一把,并為你挪出一個地方。印度公共汽車沒有車門,車開動后,一些人還跳上跳下。中產階級開小車出門,車里能擠多少人就擠多少人,擠不下的塞到車后物品廂里,警察司空見慣,熟視無睹。

車與車相撞了,只要還能走,一聲“拜拜”走人,從未看到過因此吵架。印度雖然很雜,但對國粹的恪守毫不松懈。漢族人近代以來學西裝革履,以致現在已經沒有自己的民族服裝了,而印度人穿紗麗幾千年不變,至今引以為傲。印度當年栽種鴉片賣到中國,鴉片在中國一度泛濫成災,但鴉片當年在印度沒有泛濫,今天,印度吸毒人員仍遠不如中國多。

| Copyright © 2008-2013 www.fjdsappcdn.com. All Rights Reserved 商丘邀伴旅游 版權所有

郵編:476000 [豫ICP備12024955號] 統一社會信用代碼:9141140277085650XB 旅游許可證號:L-HEN14022 經營范圍:旅游業務及互聯網銷售 投訴電話:0370-3289679 |